ラズパイはARMプロセッサで動くシングルボードコンピュータです。

ARMに対応したESXi(ESXi on ARM)が登場したので、ラズパイでESXiを動かしてみました。

公式からのマニュアルは、PDFファイルで公開されています。

「Fling on Raspberry Pi」と検索するとヒットします。

必要になもの

- microSDカード(UEFIブート用)

- USBメモリ(ESXiのインストーラー用) ※最初しか使いません

- USBメモリやHDD(ESXiのインストールやデータストア)

ソフトウェアや必要ファイルは随時

ラズパイOSをインストールする

- 公式マニュアルでは「3.1. Ensure Raspberry Pi EEPROM is updated」あたりの内容です。

- 使うものは「microSDカード(UEFIブート用)」です。

まずはRaspberry Pi OS Liteのインストールします。ラズパイのインストールも随分簡単になりました。

Raspberry Pi Imager というツールを使えば、簡単にイメージを書き込むことができます。

ツール起動すると次のような画面が出ます。

一番左のボタンでインストールするOSを選択し、その隣のボタンで使用するSDカードを選択します。

選択が終わったら、「WRITE」ボタンをクリックして書き込みを行います。

今回、OSは Raspberry Pi OS (Other) -> Raspberry Pi OS Lite(32-bit) を選択しました。

UEFIブート用にセットアップする

- 公式マニュアルでは「3.2. Setup UEFI on SD Card」あたりの内容です。

- 使うものは「microSDカード(UEFIブート用)」です。

次はUEFI用にセットアップしていきます。 ここでは次の2つが必要になるのでダウンロードしておきます。

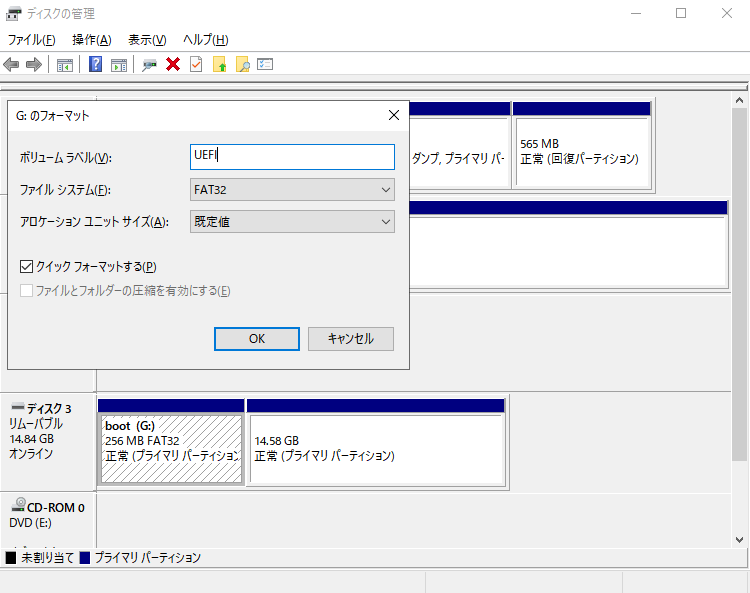

次に、Windowsの「ディスクの管理」からラズパイOSをインストールしたSDカードを選択し、bootパーティションをフォーマットします。

- ボリュームラベル => UEFI

- ファイルシステム => FAT32

フォーマットしたUEFIラベルのボリュームをエクスプローラーで開き、ダウンロードした firmware-masterのbootフォルダ 内のファイルをコピーします。

ただし、kernel*.imgは必要ありません。コピーから外す、もしくはコピー後に削除をしましょう。

その次に RPi4_UEFI_Firmware_v1.20 の中身を同じく、UEFIラベルのボリュームにコピーします。

上書きの確認が出ますが、すべて上書きします。

これでUEFIブート用SDカードに必要な作業は終わりです。

ESXiのインストーラーを用意する

- 公式マニュアルの・・・どこ?

- 使うものは「USBメモリ(ESXiのインストーラー用)」です。

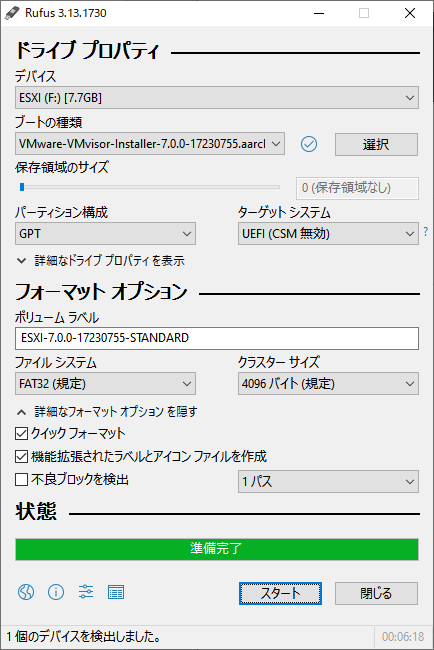

ESXi Arm Edition からESXi Arm Editionのisoイメージをダウンロードしてきます。

ダウンロードしてきたisoをUSBに書き込みます。

書き込むソフトは何でもいいと思いますが、今回は「Rufus」というフリーソフトを使いました。

UEFIの設定変更

- 公式マニュアルでは「3.4. UEFI firmware configuration」あたりの内容です。

- 使うものは「microSDカード(UEFIブート用)」です。

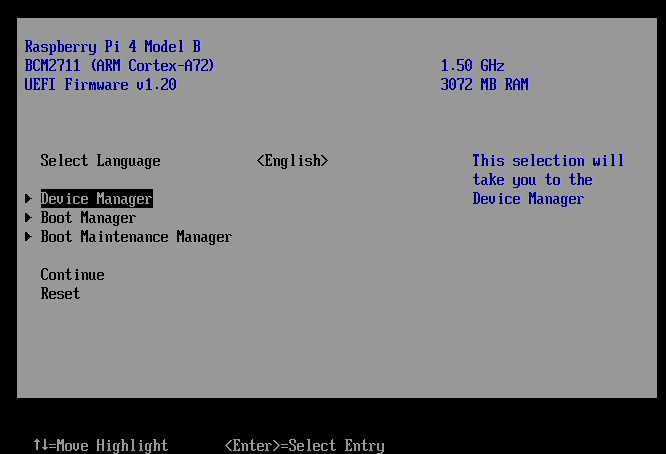

ラズパイのUEFIはデフォルトでメモリが3GBに制限されています。それを解除するための作業です。

初めに作成したSDカードでラズパイを起動します。 UEFIの設定に入るために起動後、Escキーを入力します。

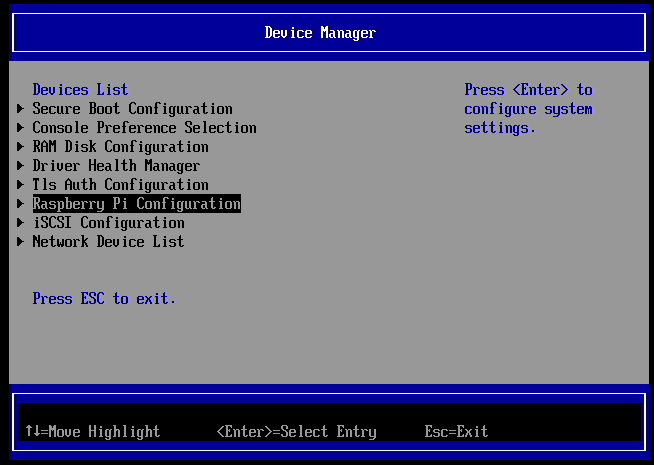

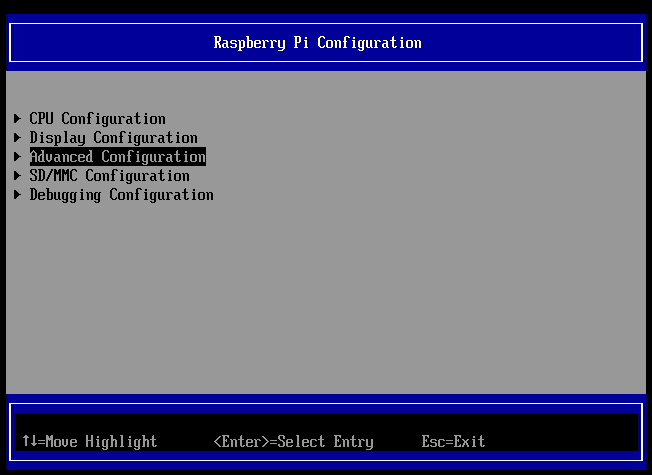

Device Manager => Raspberry Pi Configuration => Advanced Configuration

Limit RAM to 3GB の設定をEnabled(有効)からDisabled(無効)に変更します。

ESXiのインストール作業

ラズパイに用意したSDカードとESXiインストール用のUSB、データストア用のHDDまたはUSBをすべて接続します。

ラズパイを起動し、Escキーを入力して、設定に入ります。

Boot Options => Change Boot Order で起動デバイスの優先順位を次のとおりに設定します。

- USBメモリ(ESXiのインストーラー用)

- USBメモリやHDD(ESXiのインストールやデータストア)

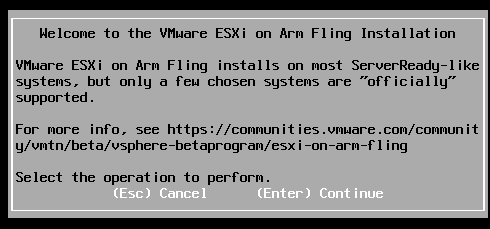

設定から抜けて、rebootするとESXiのインストーラーが起動します。

以下、インストールの流れです。

(途中でパスワードの設定があります。ESXiのログインに必要になります。)

設定から抜けて、rebootするとESXiのインストーラーが起動します。

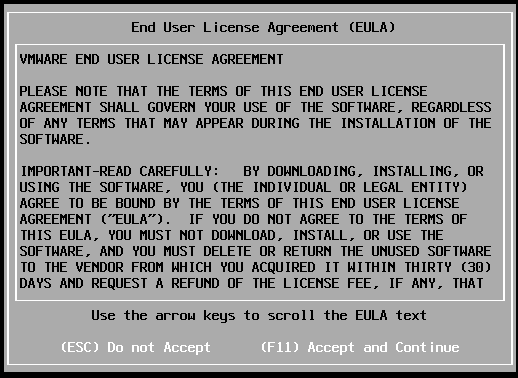

同意したら F11 で次へ

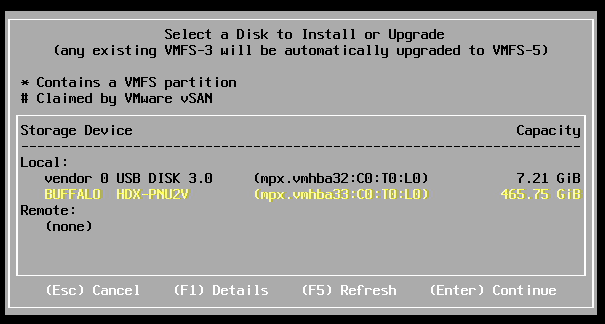

インストールする、そしてデータストアとなるデバイスを選択します。

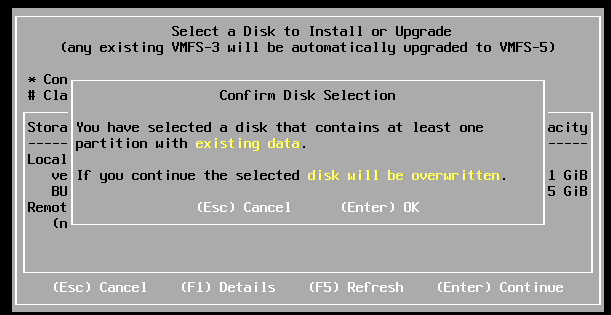

選択して Enter を入力して次へ

Enter を入力して次へ

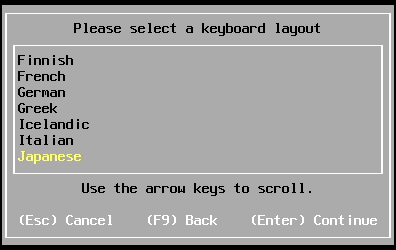

言語の選択をします。「Japanese」を選択します。

選択して Enter を入力して次へ

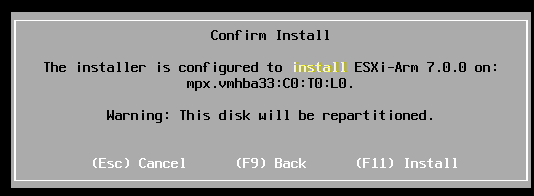

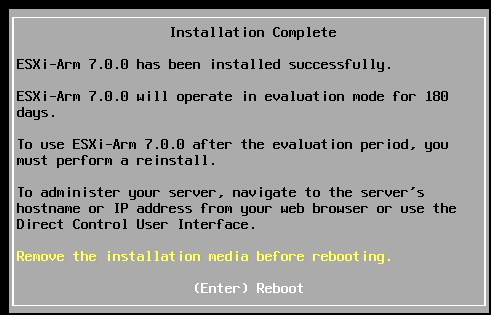

設定に間違いがなければ F11 でインストール開始

Enter を入力してrebootします。

ここまで来たら完了。 DHCPで振られているアドレスが画面に記載されています。

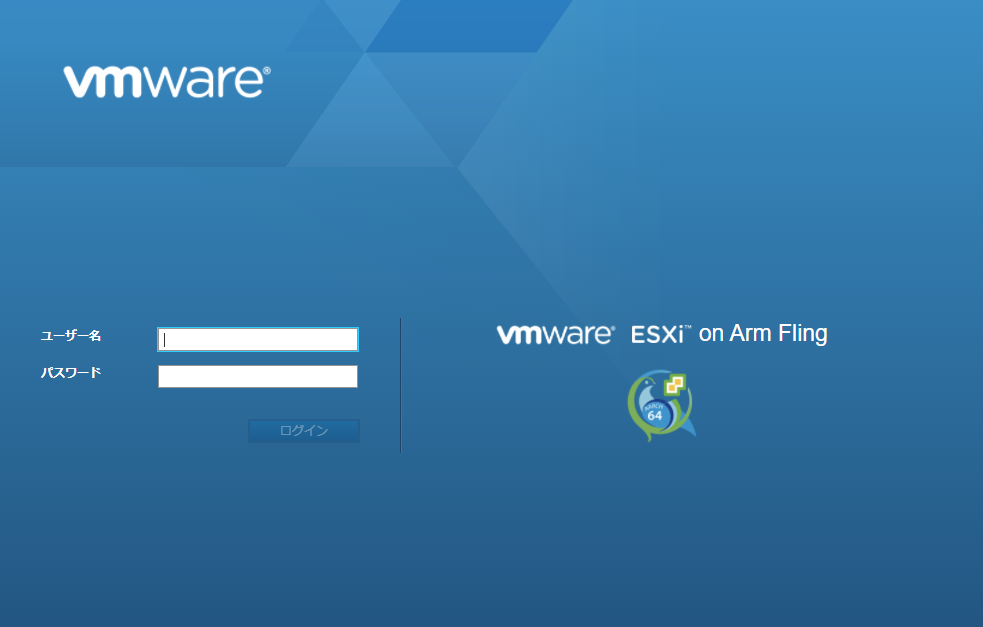

IPアドレスにブラウザでアクセスします。

初期設定はユーザー名が「root」

パスワードはインストール途中に設定したものです。